0859-34-5455

開館時間:9時から17時まで(休館日を除く)

休館日:火曜日・12月29日〜1月3日

鳥取県米子市西町133番地(湊山公園内)

FAX:0859-31-1060 / お問い合わせフォーム

皆既日食の観察と観測方法

日食とは

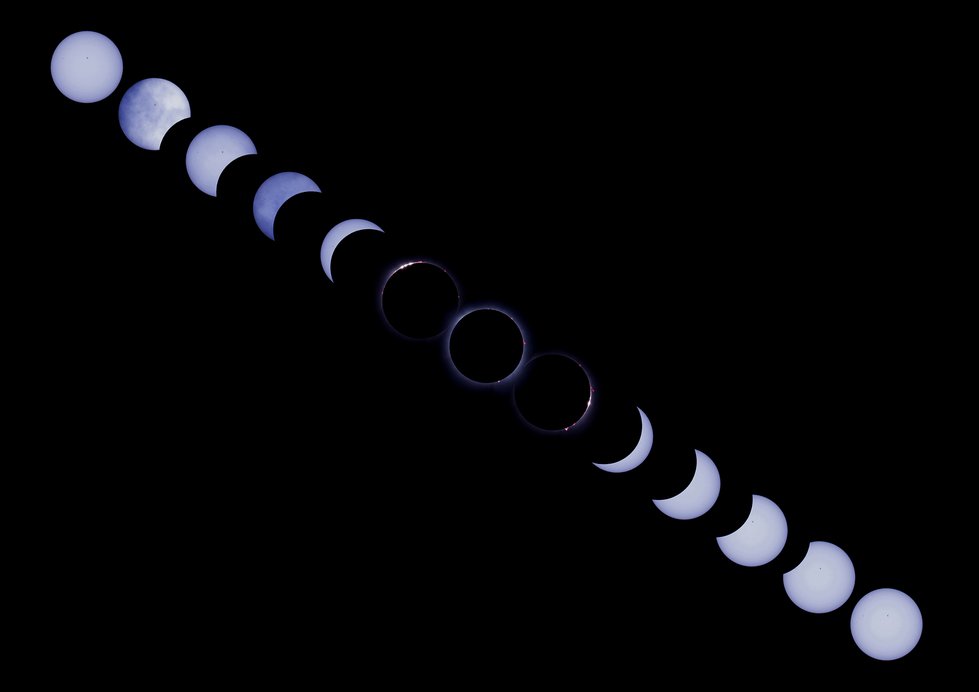

皆既日食の全過程 撮影:米子市児童文化センター

皆既日食の全過程 撮影:米子市児童文化センター

日食はかつて日蝕と書かれ、今でも稀にこの字で書かれることがあります。蝕む(むしばむ)という文字の通り、日食は太陽が月によって隠される天文現象です。

地球から見て月が太陽の前を横切るとき、月が作る影が地球に重なることがあります。この影の中から見ると、月によって太陽が隠されます。太陽が全て隠される皆既食は、非常に狭い範囲でしか起こりません。太陽の一部が隠される部分食は、広い範囲で起こります。

今回は見られる地域が狭く珍しい、皆既日食について、太陽が欠け始める第1接触、欠けが完全に終わる第4接触を除いた、第2~第3接触中の観察ポイントや観測方法を2024年にアメリカで見られた皆既日食を例に挙げながらご紹介します。

皆既食の開始(第2接触)

第2接触は、月が太陽を完全に覆い隠す瞬間です。それまでは欠けているとはいえ、太陽の光が地上に届いていましたが、これ以降は太陽の光が月によって完全に遮られてしまいます。このとき、部分食が進行している時とは違い、周囲が急速に暗くなります。

この瞬間には、月の凹凸を通して光が点々と輝く「ベイリー・ビーズ」や、最後の光の点が輝いてダイヤモンドの指輪のように見える「ダイヤモンドリング」を観察することができます。また、太陽の外層大気である「コロナ」が白く広がって見えてくるのも特徴です。

※この写真ではベイリー・ビーズが見えています。

ダイヤモンドリングやベイリー・ビーズを肉眼で観察する際は、第3接触よりも暗闇に目が慣れる前の第2接触のほうが眩しくなく、鮮明に見ることができます。初めて見る場合は第3接触の時より見やすいため、こちらがおすすめです。ダイヤモンドリングとベイリービーズのどちらが見られるかは月の地形と太陽の欠けが進む向きによってその都度変わりますので、当日見るまでは分かりません。どちらが見られるか楽しみに待ちましょう。

裸眼で見る時は、太陽観察用フィルター(日食グラス)を第2接触の2~3秒前に外して見る方がいいです。第2接触直後から裸眼での観察は可能ですが、ダイヤモンドリングやベイリー・ビーズの観察には目を傷めないように十分注意が必要です。

また、第2接触の約1分前から第3接触の約1分後にかけて、「シャドーバンド」と呼ばれる淡い濃淡模様が地面を揺らめくように走る様子を見ることができます。これは強烈な太陽光が点光源に近い状態になり、大気の揺らぎによって光が屈折することで生じる現象で、月から漏れ出た太陽の光がなるべく点光源であること、よく晴れていることなど、観察条件が整っていれば非常に幻想的な光景が広がります。コンクリートなどの明るい地面や白い布の上などでよく見え、特に暗闇に目が慣れた後の第3接触後の方が見えやすいです。ダイヤモンドリングやベイリー・ビーズが見られる時間帯と被りますので、気が付かれないことが多いですが、ぜひ見えていないか確認してみましょう。

皆既食のピーク(食の最大)

2024年4月8日ダラス(アメリカ) 撮影:米子市児童文化センター

2024年4月8日ダラス(アメリカ) 撮影:米子市児童文化センター

食の最大は、太陽が最も深く隠され、皆既日食のクライマックスとなる瞬間です。このとき、昼間にもかかわらず周囲が夕空(日没25分後くらい)のように暗くなり、気温がやや下がります。体感で3~5℃くらい気温が下がったように感じます。夕焼け空と違い、地球の大気によって赤みがかった光のみが地上に届くのではなく、太陽からの光が月のまわりに出ているコロナが大部分を占めるため、明るさ自体が減って暗くなります。切れかけの懐中電灯と、新品の懐中電灯で物を照らした時のような違いです。

薄暗い空には、白く輝く太陽の外層大気である「コロナ」が白くはっきりと輝いて見えます。また、紅炎とも呼ばれる「プロミネンス」が月の縁に現れることもあります。プロミネンスは太陽の縁から吹き上がった赤い炎のようなもので、よく望遠鏡で観察する際に使うプロミネンスアダプターを使って見る時は赤く見えますが、裸眼で見ると濃いピンクに見えます。さらに、金星や木星などの惑星や、シリウスなどの明るい星が見えることがあり、鳥が巣に戻るなど、動物が夜と勘違いした行動をする様子も観察できます。2024年に観察した地点では皆既日食が始まった途端鳴き始めた鳥がいました。(一番驚いた声を上げていたのは現地にいた人たちです。)

この時間帯は裸眼での観察が可能ですが、可能であれば双眼鏡を使って観察してみてください。双眼鏡でコロナを眺めると、コロナの美しい流線構造と黒い太陽の縁から吹き上がって見える濃いピンク色のプロミネンスがくっきり見えます。コロナの流線構造やプロミネンスの形は、日食のたびに変わるので、どのように見えるかじっくり確認してみてください。また、双眼鏡で太陽を眺めると、皆既が終わる20~30秒ぐらい前から黒い太陽の縁に赤くて薄い層(彩層)が見え始めます。

この時間帯は裸眼での観察が可能ですが、可能であれば双眼鏡を使って観察してみてください。双眼鏡でコロナを眺めると、コロナの美しい流線構造と黒い太陽の縁から吹き上がって見える濃いピンク色のプロミネンスがくっきり見えます。コロナの流線構造やプロミネンスの形は、日食のたびに変わるので、どのように見えるかじっくり確認してみてください。また、双眼鏡で太陽を眺めると、皆既が終わる20~30秒ぐらい前から黒い太陽の縁に赤くて薄い層(彩層)が見え始めます。

カメラで撮影する場合、内部コロナと外部コロナでは明るさが1万倍以上も違うため、カメラのダイナミックレンジを超えてしまい、肉眼で見たようには写りません。そのため露出時間を変えて多段階露光で撮影し、後から画像処理を行う必要があります。皆既食の撮影時間は非常に短いため、撮影ばかりに気を取られ、目で見る体験が疎かにならないように観察と撮影のバランスを意識することが重要です。

皆既食の終了(第3接触)

第3接触は、月が太陽から離れ始め、再び太陽の光が現れる瞬間です。このとき、周囲は急速に明るさを取り戻します。

再び現れる光が「ダイヤモンドリング」や「ベイリー・ビーズ」として観察され、「コロナ」は見えなくなって通常の太陽の輝きが戻ります。また、急速に気温が上がります。季節にもよりますが、日の光が戻るととても暑く感じます。皆既日食を見てみようという方は、ぜひ太陽の光の熱を感じてみてください。

第3接触のダイヤモンドリングは、眼が暗闇になれた状態で眺めることになるので非常に美しく、見られるのであればこちらの方が第2接触の時より綺麗に見ることができます。しかし、太陽の光はどんどん明るくなっていくので、まぶしすぎると感じたら危険信号です。すぐに太陽観察用フィルター(日食グラス)を装着してください。

※この写真ではダイヤモンドリングが見えています。

これ以降の観察は、裸眼での観察は網膜損傷のリスクがあるため絶対に避けましょう。光が戻る速度が非常に速いため、観察の切り替えには十分注意してください。第3接触の1分後ぐらいまでは、またシャドーバンドが見えることがあります。第2接触の時に見逃した人はチャレンジしてみてください。

安全に観察するためのポイント

皆既日食を安全に観察するためには、まず、JIS規格やISO規格を満たした日食グラスを使用することが重要です。サングラスやその他の代用品では太陽の強い光を遮ることができないため、決して使用してはいけません。また、皆既中を除き双眼鏡や望遠鏡を使用する際は、必ず太陽観察専用フィルターを装着する必要があります。フィルターなしでの使用は失明の危険があります。

撮影に集中しすぎて貴重な体験を見逃さないよう、肉眼での観察も楽しみましょう。自動撮影やタイマー機能を活用することで、観察と撮影の両方を効率よく行うことができます。下調べや準備を事前にしっかりとしておきましょう。撮影をしないという人も、何が見られるのか事前に知っておくと、貴重な時間を有効に使うことができます。書籍やネットで事前に調べておいたり、詳しい人にあらかじめ聞いておきましょう。準備が少なくて困ることは全くありません。

観察場所の選定も大切です。晴天が予想される場所や見晴らしの良い高台を選び、早めに移動して混雑や渋滞に備えましょう。大人気の観測地に人が集まるのももちろんですが、路肩に停車して観察する人もいます。運転は気を付けましょう。

日食観測は長時間に及びますから、あらかじめトイレの場所や軽食の準備をしておきましょう。普段の天体観測と違い、日中の天体観測になります。冬場や寒冷地でない場合、飲み物や日傘など暑さ対策をしておきましょう。また、日焼け対策も必須です。

次回日本で皆既日食を見ることができるのは2035年9月2日(日)です。米子市では皆既日食にはなりませんが、とても深い食となります。皆既日食を見に行く方は、これらの特徴や注意点に気を付けながら、皆既日食の神秘的な瞬間を安全に最大限楽しみましょう。